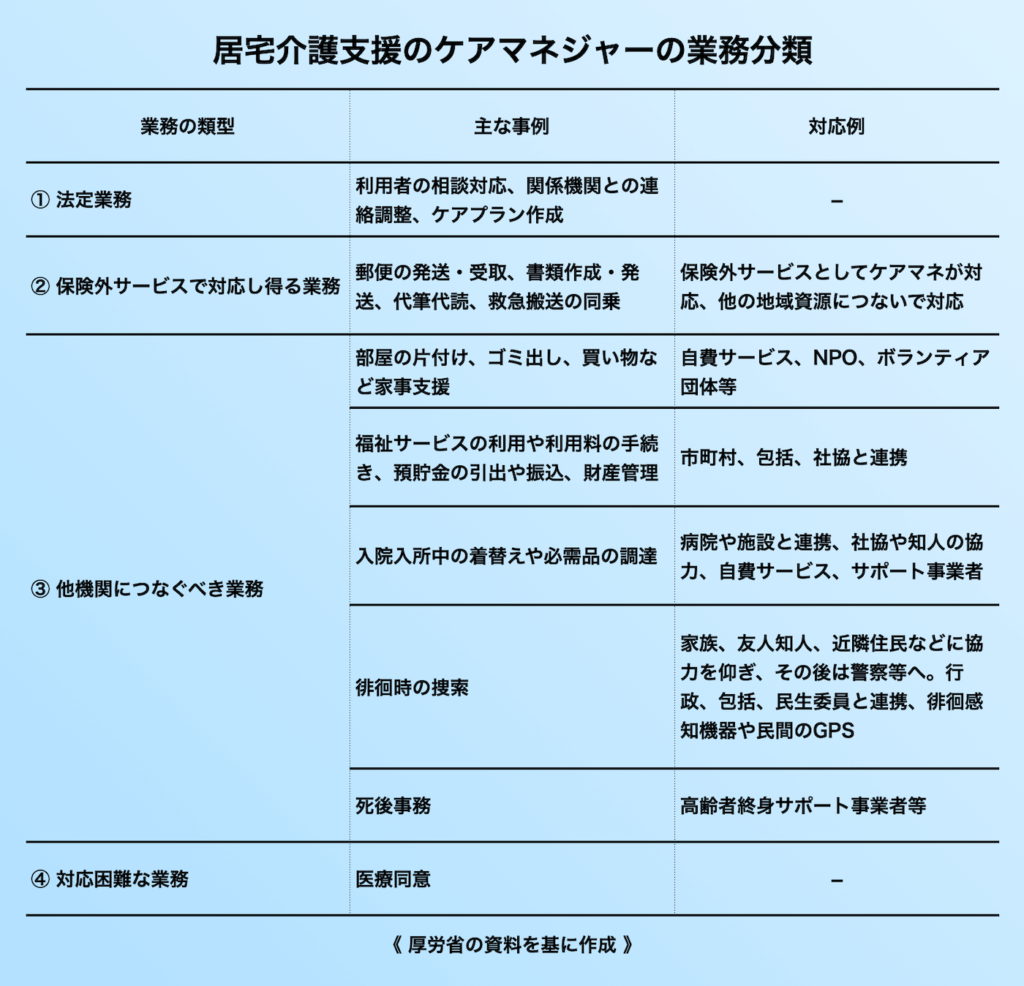

厚生労働省からケアマネジャーの業務範囲の類型が提示され、2ヵ月以上が経ちました。【石山麗子】

ケアマネジャー業務についてこのような類型が明示されたのは、介護保険制度が施行されて4半世紀となりますが、初めてのことです。

ケアマネジャー業務といっても、グループホームや(看護)小規模多機能型などを指しているのではありません。あくまでも居宅介護支援のことです。

この類型が示されたからといって、いわゆるシャドーワークのつなぎ先が突然湧き出てくるわけではありません。類型化は法令事項ではないので、ある日を境に一律に施行されるわけでもありません。

そうした現状のなか、「類型化に意味はあるのか?」とかえって苛立ちを感じている人もいるでしょう。では、いっそ類型化などしなければよかったのでしょうか。

4つに類型化された業務の中でも、とりわけ①法定業務と④対応困難な業務が明示されたことには大きな意味があります。厚生労働省が白と黒の境界を明確化したことで、ケアマネジャーは「それはできません」とはっきり断わることができるようになりました。

とはいえ、そう簡単に断ることも難しいというのが実際だと思います。ですから、周囲のケアマネジャーと足並みをそろえていく必要があります。

私はこれまで複数の地域で、ケアマネジャーの業務外と思われる支援についてディスカッションを行ってきました。入院時の必要物品の調達、いわゆる“物屋敷”の整理などは全国で共通していました。一方で、雪かきなど地域特有の支援もありました。

明らかにケアマネジャー業務の範囲を超えた行為もありました。医療同意や身寄りのない方が亡くなった時の死亡届です。医療機関や行政が「ケアマネさん、ここサインして」と軽く、当たり前のように書類を提示したそうです。

これらの例に限らず、他のことでも「普通に頼んでくる」「当たり前と思っている」という点は、ケアマネジャーにとって苛立ちの原因となっています。

一方で、ケアマネジャーが自ら行動していたケースもありました。看護師資格保有のケアマネジャーが、訪問看護のような行為を24時間対応で行っていた、確定申告の手伝いを行っていたなど、枚挙にいとまがありません。

つまり、他者からの要請もないのに、本来なら他者につなぐべき行為を、ケアマネジャーが自ら行っていたということです。

周囲の人々は、専門職であれ、一般市民であれ、ケアマネジャーが担ってくれる行為を「普通」の、「当たり前の」業務範囲だと認識します。やむを得ず行ったこととはいえ、行為の積み重ねは人々の認識を形成していきます。本来は、「今回だけですよ」「本当は私たちの業務ではないですよ」と言って、少なくとも1人のご利用者に2回以上行わないようにしなければいけないでしょう。

今後も、ひとりひとりのケアマネジャーが「これくらいならまぁ仕方ないだろう」と言って、自分の許容範囲の物差しで行為を繰り返す限り、この問題が解決することはありません。ケアマネジャーとして一枚岩になって、地域ごとに整理した業務範囲の内容を公言し、その内容通りに行動していくことが重要です。

取り組みの優先順位をつけるなら、行政と医療機関にできるだけ早く問題を理解してもらうことです。そのためにはお互いの努力が必要です。そうしたプロセスを経れば、チームで対応してくれるのか、自費対応なのか、といったその先の議論が出てくるでしょう。